佐賀市「ゆたか内科消化器科クリニック」一般内科、消化器科内科

1/25に開催されました肝疾患研修会に参加してきました。長年大垣市民病院で肝疾患の加療にあたってこられた熊田卓先生のご講演でした。私なりに印象にのこったものを記します。

・C型肝炎に関しては飲み薬の8週から12週の内服でほぼ治る時代になった。

副作用は皮膚の掻痒感程度でめぼしいのはほとんとない。

・肝細胞癌を発見される肝臓は以前から比べると肝硬変から慢性肝炎の状態での発見数が増えてきた。肝機能も良好なものが多い(Child Pugh 分類 A)。

各都道府県別の肝がんの死亡率として男性 佐賀県2位、女性 佐賀県1位だが全国的に着実に死亡率は減っている。日本の中では佐賀、福岡、広島、大阪が死亡率が高い。

大垣市民病院で2990例の肝がんの自験例を解析している。6700例のC型肝炎を経験し、経口抗ウイルス剤で加療した症例のうち、98.5%にウイルス除去ができている。

・肝がんの成因はC型肝炎がどんどん減っており、2015-2018は半分がウイルスに関係しない(以前は9割がウイルス関連(HBV. HCV)だった)

・80歳以上の肝がん患者においては繊維化が強い症例は肝がん由来の死亡が多い。

イギリスでは保険制度の関係で経口内服の加療では非代償性肝硬変のデータ多く、肝機能の改善傾向はみられており、今後本邦でも非代償性肝硬変への内服投与が保険可能となってくるので、期待できる。

日本の肝がん治療と諸外国との比較

・欧州、米国、他のアジア諸国と比較しても日本の肝がん患者の予後は格段に長い。

・その原因の多くは早期発見(early stageが5割)による。その理由としてはガイドラインが国によって異なることがあげられる。

日本は定期的な超音波検査(3~4か月)、腫瘍マーカー測定が行われるが、英国では医療費は無料だが、かかりつけ医からの紹介からでないと総合病院にかかることができない。治療が1年先になることもあり、超音波検査のインターバルも長いし、腫瘍マーカーの測定もされていない。米国ではさらに悪く、入っている保険により受けられるサービスが異なる。

とくに最後の肝がん治療は断トツで日本が良いというデータはとても誇らしいものでした。しかしこれは現場の医療者サイドの努力もあると思いますが、なにより日本の国民皆保険制度によるところが大きいと思います。

やはり日本の国民皆保険制度の維持は必要だし、それがどんなに素晴らしいことかを、国民への啓もうが必要だと改めて思いました。

新年あけましておめでとうございます。開業して3回目の正月を迎えました。今年もともに働く仲間とともに、勉強を続け少しでも皆様の健康に貢献できるように努力いたします。

至らぬ点もあるかと思いますが、どうぞ暖かい目で見守っていただければ幸いです。

年内の診療が終わりました。インフルエンザの方はまだ当院では見られておらず、12月はウイルス性胃腸炎によりお腹をこわした方々が多かったように思います。開業して3回目の冬を迎え、今年一年当院へ受診していただいた患者様に感謝の念で一杯です。患者さん達は体調の不良や心配事で受診していただくのですが、どこまでご要望にお応えできたかはなはだ疑問です。学生時代や医師になりたての頃は、先輩医師の方々を、患者さんの病気を立ちどころに診断し、治療を行うスーパーマンのように思っていました。私もそのような先輩医師の年齢になりましたが、スーパーマンになれるわけもなく、日々患者さんとともに頭を悩ませた一年でした。もちろん医療は一人でできるものではなく、一緒に働く仲間はもちろん、患者さんをご紹介頂いたり、逆に紹介させて頂いた医院や病院の先生方には感謝です。超高齢化社会を迎え、地域の方々に当院でできることは何なのかを常に自問自答しつつ平成最後の年末を迎えます。当院受診してくださった皆様、今年はお世話になりました。よい年をお迎えください。

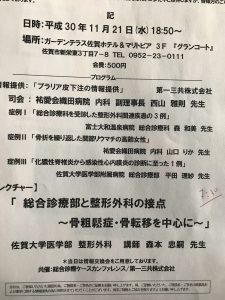

11月21日に毎回参加しています総合診療カンファランスに参加してきました。今回は整形外科関連のお話で、講師は佐賀大学整形外科講師の森本忠嗣先生でした。森本先生の熱い気持が伝わるご講演でした。取り留めのないまとめですが、自分なりに教えていただいたことを記載します。

骨粗鬆症

椎体骨折:早期からコルセットなどで治療しても37%はつぶれる、14%は偽関節になりBKPの加療適応、3%は神経障害がでて手術になる。

*BKP(セメントを入れる手術:偽関節の治療に有効、1cmの切開でよい)。高齢者への手術はリスクがある。手術しても固定が外れることがある。

認知症のリスクもあがる。早期からの加療が望まれる。

骨粗鬆症

患者数1280万人(10人に1人) 治療中280万人

女性5万人のアンケートでは骨粗鬆症で受診する科目で内科は18%

佐賀県入院医療費の中身で、運動器疾患の費用も多く、1人当たりの入院医療費は佐賀は極めて高額であり、早期の取り組みが必要である

骨

骨の役割は進化の歴史 外骨格⇒内骨格

海綿骨が多い脊椎、手足は皮質骨が多い。

海綿骨が多いと折れやすい。

骨折は圧倒的に椎体が多い(海綿骨が多い骨、上腕や足の付け根の骨)

海綿骨の役割:カルシウム、リンの貯譲基地

リモデリング

血液の中のカルシウムを骨に蓄える:骨芽細胞の役割

必要時に血液に戻す:破骨細胞の役割

カルシウム:骨が99%、血液や細胞で1%

骨はリモルデリングをたえず行っている(新陳代謝)

骨が古くなったら、骨の中の細胞がrankleを出して破骨細胞の分化誘導して、古い骨を壊し、壊れたところで、骨芽細胞が骨を作る

破骨細胞期:吸収層

骨芽細胞気期:形成層

骨粗鬆症:吸収層が延長し、形成層が短縮 もしくはこのサイクルが亢進している。

血管が多いのは海綿骨、血管が多いところでリモデリングを行っている。

女性:閉経でエストロゲン(骨芽細胞、破骨細胞の制御を行う)が低下する。

60.70代では腎機能低下、ビタミンDも低下

骨粗鬆症の加療としては食事、運動、薬物が挙げられるが、今回は薬物療法のお話

薬物療法

全体的に椎体骨折が多いが70を超えると大腿骨の近位部骨折が吹てくる。

70才未満は椎体骨折をターゲットにSERM/Vit D

70才以上では大腿骨骨折をターゲットにビスフォスやデノスマブを使う

骨密度が低い症例はデノスマブがよい

ダイドロネートの骨吸収抑制を1とすると

フォッサマック100~1000

リセドロネート:1000~10000

ボノテオ、リカルボン1万以上

骨の表面しか届かない。

プラリア:抗rankle Ab 血流にそって皮質骨のおくまで入っていく

皮質骨を増やすのはビスは強くない、このときはプラリアがよい

椎体骨折の予後不良因子:偽関節などを作る

初期固定が悪い方

早期診断、早期治療が大事である

・高齢者の急性腰痛(5人に1人が椎体骨折)

・叩打痛

・寝起きが痛い、たってしまうと楽

椎体骨折:感度はレントゲン50% CT70% MRI 99%

保存療法は臥位はいけない。つぶれる骨折部が臥位で開くので、偽関節を作ってしまう。

ギャジアップして側臥位

織田病院でパスを作成3日して痛みがなければリハビリを開始している。従来2週間も寝かしていたが痛み(-)のPtもいるので、変更した。その後骨折で織田病院から医大へ転院するPtは減った。

骨転移

すべての癌で予後は改善している。このため仕事しながら通院しているPtは33万人

とくに癌の脊椎転移の手術はリスクが伴う。神経損傷や血管損傷を起こすことがある。

安全のためにも、早期に整形外科に回してもらう必要がある。

骨転移の有害事象

骨折は治る、麻痺はなかなかもどらない。

転移性脊椎腫瘍で手術は10%程度、

最近はMIST (小さな皮膚切開での手術)が可能となってきている。

骨転移が1か所しかない場合は転移層も含めて切除することが可能となっている

骨修飾薬

早期に整形外科が介入することで、患者さんのQOL向上が見込める。

佐賀大学でシステムを作った。

放射線科で骨転移Ptの拾い上げで、整形への連絡や、主治医への整形コンサルトを勧めている。早期の骨修飾薬(ランマーク)は効果的。放射線治療も効果がある症例もある。

リハビリ:急な動作、ねじり動作、重いものを持つなどは注意で冊子を作製し、リハビリの介入も促す。

各科横断でのシステムを作った後は麻痺を起こす前に手術をすることができるようになった。

今後同様なシステムを佐賀の他の病院へ拡げていく予定。

殊の外厳しい暑さに見舞われた今年の夏。その暑さも盛りだった8月3日かららいふ薬局好生館前店の2階にて「脳わくわく・若返りトレーニング講座」がスタートしました。毎週金曜日の約3ヶ月間、12回に渡る講座の全過程が先日無事修了しました。講座には地元の方を中心に14名ほど受講して下さいましたが、皆さん明るく、楽しく、何よりとっても仲が良い!声を掛け合いながら毎週お元気に通ってくださり、笑い声の絶えない和気あいあいとした楽しいクラスでした。

講座は毎週約6ページからなる宿題の確認から始まります。その後、脳と体のつながりをよくするBB体操、記憶するトレーニング、蓄積された記憶を引っ張り出すトレーニング、昔の記憶を思い出すトレーニング、そしてコミュニケーションゲームなど毎週さまざまなトレーニングを組み合わせての90分。アプリタイムでは毎週違ったゲームを取り入れて、新しいことにもたくさんチャレンジして頂きました。コミュニケーター自身も楽しくてあっという間に過ぎた90分、そして3ヶ月でした。

最終日には皆さんお一人お一人にも感想をスピーチして頂いた後、修了証書と写真、皆勤賞などをお渡しして修了式とさせて頂きました。あの暑い8月から毎週歩いて通ってこられ、よく笑い、そしてたくさんのトレーニングを受けられた皆さんが少しでもイキイキワクワク若返ったと感じて頂けたならこんなにうれしいことはありません。3か月間、毎週楽しい時間をともに過ごした皆さんとのお別れに名残惜しさは尽きませんが、またお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。

ゆたか内科消化器科クリニック 脳若コミュニケーター 石渡覚子

趣味で菊を作られている方に、数日前に菊を頂き、当院の入り口に飾らせていただいています。いろんな菊の種類があるのですね。

是非当院へお寄り際は見ていってください。

昨日は4ヵ月ごとに行われている、佐賀市医師会と佐賀市内の基幹病院(佐賀大学、好生館、国立病院機構佐賀病院、、佐賀中部病院)との交流会に参加してきました。今回は佐賀中部病院との交流会でした。開業医、勤務医ほぼ同数の24名前後の出席で楽しい会でした。中部病院からは浅見院長、清松副院長、河島副院長、佐賀市医師会からは吉原医師会長の出席がありました。開業医にとっては紹介状や報告書などの書面だけでの繋がりでなく、直接会ってお話をする機会はなのものにも代えがたいものです。浅見院長のご挨拶では佐賀中部病院は全国のJCHO(独立行政法人 地域医療機能推進機構)の中でも有数の評価を得ているとのことで、患者さんの紹介にたいしてお礼の言葉がありました。

当院は中部病院へ車で数分の距離にあり、内科外科を問わずいつも快く患者さんの受け入れをしていただくことに感謝しています。今回は消化器内科を標榜している関係もあり、腹痛の患者さんの腹部CTをいつもお願いしている放射線科の北野庸先生に直接お礼が言えたのが何よりでした。いくら機器や技術が発達しても人と人とのつながりなくしていい仕事はできません。このようなつながりが、当院へ来ていただいている患者さんの為になると信じています。

2018年9月26日サガテレビの千住綾さんが当院の脳わくわく若返りトレーニングの取材に来てくださいました。その内容が10月22日の夕方ニュース番組で放送されました。流石‼プロ魂を見せて頂きました。我々のトレーニングの様子、そして私の想いを分かりやすく発信していただいたなぁと、サガテレビ様には大変感謝しています。

これから迎える超高齢社会ピークの年である2025年に向けて、認知症罹患者数は増え続けていく、それと共に若者の人口は減少していくことは既知の問題です。その時に皆さんが安心して住み続けれる日本を作らなければと常日頃から思っているのです。

先ずはわが町佐賀市兵庫地区から!これからも地域の皆様を対象に認知症という誰でも起こりうる病気についての啓蒙活動を続けていきたいと思います。

中島 美和子

おかげさまで、10/11で開院して3年目を迎えました。この2年間は夢中であっという間でした。患者さんはもちろんですが、いろんな人に助けられてどうにかやってきたという感じです。よいスタッフにも恵まれて少しずつ診療の幅も広がり以前よりは地域貢献ができる体制が整いつつあるように思います。開業の時にたてた目標は2つ、消化器系の癌の早期発見、認知症を含めた生活習慣病の管理で地域貢献を図るということでした。そこで3年目を迎えあらたな取り組みを始めることにしました。

①忙しくてなかなか病院受診ができない中高年の方々向けに月に1度、日曜日(第2日曜)に人間ドック(内視鏡ドック)を始めます。完全予約制ですので、ご希望の方はお電話でまずご連絡下さい。

②在宅支援診療所の届け出を行いました。医師1人の診療所ですので、訪問看護ステーションや基幹病院と連携を図りながら、私なりに時間の許す範囲で在宅診療を行っていくこととしました。

ヨーロッパのことわざで『ゆっくり歩く者は遠くまで行く』という私の好きな言葉があります。3年目を迎え、未曾有の超高齢化社会を迎える日本の中で、私なりに自分の実力で出来ることをコツコツと牛歩の如くやり続ける所存ですので、どうぞよろしくお願いいたします。

私の出身医局である久留米大学第2内科教授を佐賀にお招きして行われる講演会に参加してきました。今回は主任教授の鳥村教授のご講演でした。佐賀、福岡県は肝がん患者さんが多く、久留米大学第2内科は治療実績でも日本有数です。今回はその中でも進行肝がんの治療にフォーカスしてご講演されました。

NewFP療法という動注化学療法から、分子標的薬さらにはノーベル賞受賞で話題になっている免疫チェックポイント阻害剤のお話まで広範囲に及ぶお話でした。C型肝炎はお薬でほぼ治る時代になりましたが、まだまだ肝がんで他界される患者さんは毎年3万人弱おられるわけですので、今後も研究を進めていただきたいと思いました。

10/7に開催されました筑後川マラソンに当院の職員が当院オリジナルTシャツを着て走ってくれました。

本日は母の米寿の祝いで、私たち息子3人夫婦、孫夫婦、ひ孫で二日市の大丸別荘に集まりました。母は88才とは思えない位元気で終始にこやかにしておりました。親の健康ほど子供にとってありがたいことはありません。ニュースでは高齢者の体力が過去最高に上がっているとの由で、外来においでになる患者さんをみても、高齢者の定義を75才以上に引き上げようという動きは当然のようにも思います。お祝いの会のあと、温泉に入り、日本庭園を散策し、ゆっくりとできた休日でした。今月は日曜当番もあり、あすからの診療に鋭気を養えたように思います。

本日はニューオータニで開催された好生館病院主催の地域連携懇談会に出席してきました。多数の医療関係者が集まり、熱気ムンムンの講演会の後、立食での意見交換会がありました。高度急性期および急性期の患者さんを受け入れてくれる好生館の重要性は周知のとおりですが、医師の疲弊もあり、現在は土日の急患の受け入れは難しい状態と聞いています。国のすすめる地域包括ケア(ときどき入院ほぼ在宅)の実践の為には、医療から介護に関わるすべての職種の協力が不可欠です。また最後の砦となる中核病院が機能しなければ、すべては絵に描いた餅です。そういう意味では好生館が主体となって地域の医療機関(今日は歯科医師会の先生方も参加されていました。超高齢化社会での歯科医師の必要性は以前の比ではありません)を担っている沢山の人々を集めて顔の見える関係を作ろうとして頂けるのはとてもありがたいことです。

台風の影響で1週間延期したランチ会を水ヶ江の青い月で貸し切りで行いました。一緒に働いているみんなで和気あいあいと話しが弾みました(私はもっぱら食べる方専門)。食事もパエリアやパスタなどとてもおいしく頂きました。当院は今後在宅支援診療所の届け出を出す予定ですが、私1人では何もできません。ここに集ったみんなの力を借りて、無理に背伸びをすることなく、できることを少しずつ増やして、少しでも地域の皆さんのお役に立てればと思っています。

4ヵ月に1回行われています佐賀市医師会と基幹病院医師との交流会に参加しました。

国立佐賀病院からは島正義院長、円城寺昭人統括診療部長をはじめとする17人の各科の医師が出席し、佐賀市医師会からは吉原正博佐賀市医師会長をはじめとする40人の開業医が出席しました。ご高齢で寝たきりの方の肺炎や、超高齢者の骨折患者さんをよく受け入れて頂けることに感謝の言葉が開業医サイドからはでていました。国は地域包括ケアという高齢者を医療から介護まで地域で看ていくシステム(ときどき入院ほぼ在宅といわれます)を提唱しています。医療に関してはその窓口は開業医になります。多くの開業医は医師1人で医療をやっている訳で、後ろに急な入院を受け入れてくれる病院がないと成り立たないシステムです。そういう意味では地域連携室の職員までこの会に参加していただいた国立佐賀病院の地域を支えるという姿勢には頭が下がります。そしていつも書きますが、今回で22回ですので、おおむね5年前から開催されているこの交流会を発案された佐賀市医師会の理事の先生の慧眼に驚きです。

8月19日に県立図書館に息子と2人で行きました。佐賀に来て10年越えますが、利用したのは初めてでした。とても居心地のよい空間でした。私はWi-Fiが使えるスペースで、ウェブカンファランスを視聴し、息子は別のスペースでコツコツと勉強してました。昼に広場にでると、佐賀維新博の催しがあっていました。当日はみやき町の日でみやき町長、リコージャパン佐賀支店長、岩本初恵氏(会社社長)のトークイベントがありました。前半はリコー創始者の市村清氏(みやき町生まれ)のお話、後半は健康がテーマのようでした。市村清氏といえば、生誕100年を記念して、2003年からコカ・コーラやリコーグループの支援で開催されている市村自然塾に息子も参加させていただきました。佐賀には何もないと言う方もおられますが、維新博を含めて箱物にお金をかけるわけでもなく、ゆったりとした時間を過ごすことに重きをおいているように思える佐賀の風土をとても気に入っています。

7月27日にマリトピアで開催された肝炎の研修会に参加してきました。C型肝炎の治療薬としてDAA(直接作用型抗ウイルス剤)の登場により慢性肝炎の患者さんを診る機会が少なくなっているのは実感しています。今回は新しいDAA薬であるエレルザ・グラジナのお話でした。この2つのお薬を1日1回12週間内服することで、目立った副作用もなく、C型肝炎ウイルスを殆ど排除できているとのデータでした。そして次に肝炎ウイルス陽性の患者さんをどうやって掘り起こすかというお話でした。これは佐賀大学附属病院 肝疾患センター長の江口有一郎先生や佐賀県医師会肝癌部会 平井 賢治 会長を中心に佐賀県でも積極的に行われています。江口先生は先日はNHKのためしてガッテンにも出られて、啓蒙活動をされています。今後も行政や保険者(協会けんぽなど)の協力を得ながら進めていくべきと思いますが、一般開業医である私も肝炎検査をもっと患者さんに勧めるべきと思いました。ちなみ今回の演者の井出達也先生は大学同期です。同期が大学という医療の最先端の場で頑張っている姿は勇気ずけられます。

大学の同窓会佐賀支部総会に参加して来ました。佐賀市医師会長をはじめいつも気にかけていただいている諸先輩、同じ時期に開業した同窓の後輩の先生と楽しくお話が出来ました。開業して1年10か月どうにかやれているのも、患者さんをはじめ多くの方々のおかげですが、その中でも同窓の先生たちのお声かけに勇気ずけられています。また50の半ばをこえてもなお、この会に出ますと、下っ端で、80才を越えてもなお、かくしゃくとされてる先輩方の姿勢に、まだまだ老け込む歳ではなく、もっと頑張ろうという気にさせて頂けるのも有難いことです。

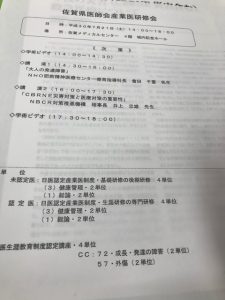

産業医研修会 肥前精神医療センター 曾田千重先生

本日14:00~18:00まで産業医研修会に参加してきました。前半は発達障害、後半はバイオテロのお話でした。発達障害の患者さんは小児が主体と思っていましたが、診断されず、大人になって、職場に対応できず、発見される方がおられ、診断までに10年以上かかっている人たちの話に驚きました。門外漢な分野でしたが、比較的頻度が高く、慢性疾患であり、内科である当院でも知っておくべき知識と思いました。

発達障害の中でもASD(Autistic Spectrum Disorder)自閉症スペクトラム及び、ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 注意欠如・多動性障害のお話でした。

1:発達障害の障害特性を理解する。

ASDとは3つの困難(社会性、コミュニケーション、想像力に関する困難)で特徴ずけられいましたが、現在は3つの困難は社会性とコミュニケーションを1つに合体し、想像力に関する困難と合わせて2つの困難とされます。

社会的コミュニケーションの困難とは周囲に配慮せず自分中心の行動をとったり、ひとの気持ちや意図がわからない、冗談や皮肉がわからず、文字通り受け取るなどが挙げられていました。グループでの業務・活動が出来にくく社会人となって、問題になり診断に至る方がおられる。

ASDは多数の要因が重なって発症する。

ASDの頻度は100人に1人から50人に1人の時代で、珍しくない疾患となっている。

A,B.C.D.Eの5つの診断基準 PARS-TR

その他の特徴

感覚過敏、暑がりな人も多く、それだけで何もしゃべれなくなったりする。このことが生活へ支障をきたすことがある。

このような表面的な行動の元にある認知的特徴

①心の理論、⓶実行機能、③中枢性統合、④共同注意、⑤注意の切り替え

①心の理論

サリー・アン課題

サリーとアン2人が遊んでした。サリーはビー玉をかごの中にいれて出かけました。

その後アンはそのビー玉を自分の箱に入れました。

そこで質問。

サリーが戻ってきてビー玉を探すのはどこですか?

小学生くらいの自閉症の子は箱を探すと言う。

つまり、サリーの視点にたって考えることできない。

他の人の視点に立つ、相手の状況を類推するのが苦手。

⓶実行機能

PDCAサイクルを回すことができない。

なんでそんなことができないの?ということがある

③中枢生統合

いろんな情報からなにを取り出し、統合するのかができない

④共同注意

指さしてお母さんに見てもらうなど、体験の共有ができない

表情、視線がうまく使えない。→直観的なやり取りが困難になる

⑤注意の切り替え

興味があるとそれに没頭する。

このような側面から生活の中で様々なレベルで混乱しやすい。

二次障害

約70%は1つの、40%は2つ以上の精神疾患を並存してる

ASDの支援のポイント

刺激をコントロールする

構造化:どこでなにをいつまでするかをはっきるする

視覚化:見えるか

をするだけで全然違う。

AD/HD

認知の特性

学齢期の3~5%

7割が思春期以降ももっており、、大人まで続く慢性疾患であり

長期の支援が必要

脳機能

実行機能(6つに分かれる)

とくに抑制機能の障害が多い。衝動的行動、

報酬系のシステム障害

大人で初めてADHDの診断がつく患者さんがいる。

成人AD/HD 20代では男女ともに2%程度、若いうちは男が多いが年齢が上がるとともに

男女差がなくなる

成人期のADHDを疑うサイン

・忘れっぽさ

・記憶できない

・眠い

・意欲のなさ

・頻回の転職

・じーとしていられない

・気分の易変生 など

基本的な特性に準じた環境調整、対応調整が重要

①実行機能障害に対しては短期目標の設定、スモールステップの実行を繰り返す

⓶物事を整理しやすくする構造や道具、ルーチンワーク化、メモのTO DO リストの活用

2:発達障害の人の身体的問題の特徴と診療上の配慮

ASDでは身体的並存症

・てんかん(8~21.4%)

・胃腸障害 (9~70%)、慢性便秘、逆流性食道炎、過敏性腸症候群

この胃腸症状の為に問題行動が起こることがある。

・睡眠障害(53~78%)

・肥満

・感覚過敏/鈍麻

(周囲からの情報も参考にしながら診療を行う必要がある。

対応の留意点

・診察前の準備

当事者の特性や困りごとを前もって周囲からとる

・診察間の留意点

静かな環境の準備、必要な情報は視覚化して伝える(絵カードの利用等)

3:発達障害の人の精神的並存症と治療の原則を知る。

ASD児の約70%がなんらかの精神科的並存症があり、精神科的並存症の評価をルーチンで行い、介入すべき並存病変が何であるかを明確にする必要がある。

逆に並存する精神科的並存症の問題を主訴に医療機関を初診するケースがある。

4:発達障害の人への薬物療法の基本原則を理解する。

ASDにはリスパダール、エビリファイに適応がある。

5割程度の有効率、効くものは初期用量で2W程度で効果がみられる。このため必要最小量を模索する必要があり、効果ないものを見極めること。

副作用で体重増加がよく見られる。

ADHD

コンサーター、ストラテラ

治療の目標:第一に障害受容をつうじたほどほどの自尊心の形成、第2にADHD特性を踏まえた適応性の高いパーソナリティの形成

5:ケアとしての就労支援

・刺激の呈示の仕方の工夫

ワーキングメモリーが少ない→情報量を少なくする、視覚的構造化(図や絵を用いる)

言語理解が困難 →文章を短く簡潔に

・対応の仕方の工夫

言語理解が苦手 →復習・繰り返しを多く、適切なヒント

気持の理解が苦手 →身体の反応など生理的な症状から考える(頭痛、不眠など)

ASD当事者から

・感覚過敏があり、時に感覚過敏発作(光が急にまぶしくなり物がみられなくなる)がある。

・フラッシュバック(実際にいじめで言われた事の幻聴はASDで頻繁に起こる 『死ね』『ばか』『うざい』など)があり、統合失調症の幻聴・妄想とは異なる

参考文献

大人の発達障害(アスペルガー症候群・ADHD) シーン別解決ブック

司馬理英子 、主婦の友社 2018

ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に働くための本

對馬陽一、翔泳社2017

開業して1年9か月なかなか参加できていなかった大腸内視鏡挿入法の勉強会である二木会の福岡支部の講演会に参加してきました。前半は大腸内視鏡の挿入ビデオを見ながら、挿入法を学ぶという時間で、後半は大腸内視鏡挿入にも効果的なインナーゲームの概念のお話を鹿児島で開業されている岩崎秀一先生から教えていただきました。これはTimothy Gallwayが1974年に発表した理論で心の中のインナーゲームと実際の勝負であるアウターゲームとの関係のお話です。アウターゲームをしながら、心の中でセルフ1とセルフ2という2人が戦っている。脳の中であれやこれやと指示命令するセルフ1、本能的に自由に動ける身体であるセルフ2が存在する。上手くいかないのはセルフ1がセルフ2を非難しているためである。セルフ1によるセルフ2への妨害を防ぐ為には、変化する知覚要素に集中することというお話だったようにおもいます。スポーツのメンタルトレーニングの分野ではとても有名な理論のようで、興味深く聞きました。また岩崎先生の大腸内視鏡挿入のビデオも見ることができて、私もこんな挿入ができたらと思いました。

二木会というのは2000年から開かれている大腸内視鏡挿入法の勉強会です。神奈川の松島クリニックの鈴木康元先生を中心に患者さんから『痛い、苦しい』、施行する医師からは『難しい』と言われる大腸内視鏡の挿入を患者さんには痛くないように、施行する医師には挿入を容易なものにして、日本における大腸癌死亡を減らすというコンセプトの会です。

まだまだ二木会の主要メンバーの先生方のように、大腸内視鏡挿入は上手くできませんが、可能な限りこのような会に参加して、技量を少しでも上げ続けて、佐賀での大腸癌の患者さんを一人でも多く見つけることができればと思っています。