佐賀市「ゆたか内科消化器科クリニック」一般内科、消化器科内科

胃カメラ

口もしくは鼻からCCDカメラの付いた内視鏡を入れて、食道、胃、さらに十二指腸を内側から直接見ることができる検査法です。内視鏡検査に使用する器械は柔らかく、小指ぐらいの太さです。内視鏡の先端から明るい光を発して、食道・胃・十二指腸の内部を鮮明に観察し、病変があるかどうかを調べます。場合によっては、粘膜の表層の一部を採取して顕微鏡で細胞を観察する生検と呼ばれる検査を行うこともあります。

生検は、内視鏡を通して小さな組織片を、なんの痛みも感じることなく採取できます。当院ではできるだけ楽に検査を受けていただけるように配慮し、のど麻酔に加えて緊張をほぐす鎮静剤を使用しています。苦痛を訴える方はほとんどいらっしゃいません。(ただし検査後30分から1時間程度の安静が必要です。またご本人運転での車での受診は可能な限りをご遠慮を願っております。)

検査をおすすめする症状

・上腹部の痛み

・胃の不快感、胸焼け

・のどまたは胸のつかえ感

・吐き気、嘔吐

・胃の不快感、胸焼け

・のどまたは胸のつかえ感

・吐き気、嘔吐

・黒い便が出る

・原因不明の貧血

・体重が急に減った

・ご家族に胃がんやピロリ菌感染者の方がいる

・原因不明の貧血

・体重が急に減った

・ご家族に胃がんやピロリ菌感染者の方がいる

胃カメラで分かる病気

・胃がん

・急性胃炎

・慢性胃炎

・胃潰瘍

・急性胃炎

・慢性胃炎

・胃潰瘍

・逆流性食道炎

・ピロリ菌感染

・食道がん

・十二指腸潰瘍

・ピロリ菌感染

・食道がん

・十二指腸潰瘍

胃がんは早期発見できれば完治します

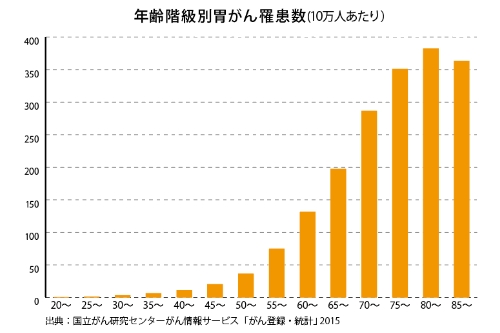

統計的に胃がんの死亡率は減少傾向にありますが、中高年以降に胃がんになる人は依然増えています。胃がんは初期症状に気づきにくく早期の発見が難しいといわれています。しかし、早期発見できれば完治する可能性が高いため、症状の有無にかかわらず、定期的に検診を受けることが大切です。

ピロリ菌について

ピロリ菌とは、胃の粘膜に生息することができるらせん状の形をした細菌で、ヘリコバクター・ピロリといいます。胃の中は、胃酸(強い酸)が分泌されているため、通常の細菌は生息することができませんが、ピロリ菌は「ウレアーゼ」という酵素を使って、胃酸を中和し胃の中で生息しています。

ピロリ菌は、胃炎、胃がん、胃潰瘍、十二指腸潰瘍などの発症の原因となることが分かっています。特に、胃がんの予防のためには、ピロリ菌除菌治療が必要であると考えられており、ピロリ菌の有無の検査を受けることは非常に大切です。

胃カメラでの検査では、胃の粘膜の状態を観察し、疑われる場合は、粘膜を採取し、迅速ウレアーゼ法(酵素の有無の検査)や病理検査などでピロリ菌に感染しているかを調べます。ピロリ菌の除菌治療は、お薬を内服していただきます。確実な除菌のために、医師の指示通りの内服が非常に大切です。

当院の胃カメラの特徴

消化器内視鏡専門医による丁寧な検査

当院の内視鏡検査はすべて、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医が行っています。苦痛の少ない内視鏡検査を提供し、より多くの方に検査を受けていただけるよう努めています。

鎮静剤を使用した苦痛の少ない胃カメラ

内視鏡検査が不安な方、痛みに対してトラウマが強い方などには、鎮静剤を使用してウトウトしている間に検査を行うことができます。身体的にも精神的にもリラックスして検査を受けていただけます。患者さんに合わせた検査法を選択していますので、安心してご相談ください。

高性能内視鏡システム導入

当院では、早期がんなどの微細な病変を早期発見するために、非常に有用なLCI(Linked Color Imaging)・NBI(Narrow Band Imaging)・BLI (Blue Light Imaging)システム搭載の高性能内視鏡を導入しています。

それぞれに特徴があり、併用しながら病変を詳しく観察します。早期がんの兆候である炎症などの病変や、がんの進行度などを見逃さない内視鏡検査を実現しています。

それぞれに特徴があり、併用しながら病変を詳しく観察します。早期がんの兆候である炎症などの病変や、がんの進行度などを見逃さない内視鏡検査を実現しています。

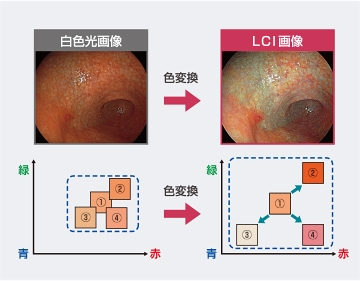

LCI(Linked Color Imaging)

LCIとは、短波長狭帯域光と色調拡張技術を組み合わせることによってわずかな色の差を強調する技術です。LCIでは410nmの狭帯域光が腫瘍病変血管が赤く、より深層の炎症の血管が紫に反射して見えます。反射した光がプロセッサーにより色分離を行うことでより境界が明瞭化され、視認性が向上されます。このため炎症粘膜は紫、腫瘍粘膜は赤く見え、また胃がんのハイリスク因子である胃の腸上皮化成を通常光観察に比べて優位に拾い上げることが報告されています。

NBI(Narrow band imaging)

NBIとは、2つの短い波長の光(415nm/540nm)を粘膜に当てることによって、粘膜の微細な表面構造や粘膜表層の微小血管像を映し出す技術です。

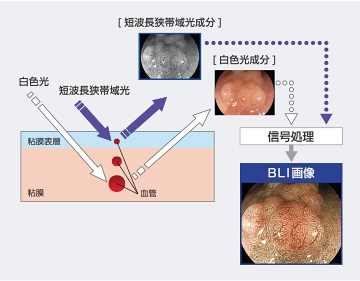

BLI (Blue Light Imaging)

BLIとは、LED光を当てて観察します。白色光と短波長狭帯域光を生成し、照射した光と画像処理を組み合わせることにより、微細な血管や表面構造などの観察に適した画像を表示します。

安全の内視鏡消毒システムを採用

感染防止対策として、日本消化器内視鏡学会のガイドラインに準じて、検査ごとに内視鏡の洗浄・減菌・消毒作業を徹底的に行っています。

胃カメラの流れ

1. 前日

前日は21時以降は固形物は口に入れないようにしてください。飲水やお薬の内服は構いません。

当日朝、絶食で(内服薬は心臓のお薬や降圧剤は内服されてください)おいでください。

※当院での検査が初めての方はお薬内容などを前もってお教えください。

当日朝、絶食で(内服薬は心臓のお薬や降圧剤は内服されてください)おいでください。

※当院での検査が初めての方はお薬内容などを前もってお教えください。

▼

2. 受診受付後

検査前待合室にお通しします。リラックスしてお待ちください。

問診表の記載をお願いします(身長、体重、薬のアレルギーの有無、現在内服されているお薬、定期的に加療されている疾病、過去の手術歴、過去受けられた内視鏡検査についてなど)。

▼

3. 前処置

胃の中の泡を取りのぞき、胃の壁をきれいにするために、消泡剤(やや苦目の白い液体です)を飲みます。

経口内視鏡の場合

内視鏡を飲みやすくするため、喉に麻酔をします。

内視鏡を飲みやすくするため、喉に麻酔をします。

鎮静剤をご希望の場合

内視鏡検査の苦痛をより軽減させたい方、検査が不安な方には、鎮静剤を使用します。喉に麻酔をした後、鎮静剤を入れますので眠くなってきます。麻酔がかかったことを確認した後、マウスピースを加えカメラを挿入していきます。

内視鏡検査の苦痛をより軽減させたい方、検査が不安な方には、鎮静剤を使用します。喉に麻酔をした後、鎮静剤を入れますので眠くなってきます。麻酔がかかったことを確認した後、マウスピースを加えカメラを挿入していきます。

▼

4. 検査

食道、胃、十二指腸の順に観察します。

場合によっては、粘膜の表層の一部を採取し、顕微鏡での検査を行うこともあります。

検査は、5〜10分で終了します。

場合によっては、粘膜の表層の一部を採取し、顕微鏡での検査を行うこともあります。

検査は、5〜10分で終了します。

▼

5. 検査後

検査後は、リカバリー室で30分から1時間程度、安静にしていただきます。気分が悪くなったら、すぐにスタッフへお声かけください。

検査当日は、お車などの運転、飲酒や激しい運動はお控えください。

検査当日は、お車などの運転、飲酒や激しい運動はお控えください。

▼

6. 説明

撮影した画像を見ながら、医師が検査結果をご説明いたします。

検査時に組織を採取した場合は、後日病理結果が出てからのご説明となります。

治療が必要な場合はその内容や計画について、次回の検査時期についてなどもお話いたします。

検査時に組織を採取した場合は、後日病理結果が出てからのご説明となります。

治療が必要な場合はその内容や計画について、次回の検査時期についてなどもお話いたします。

胃カメラの予約について

お電話にてご予約を承っております。

TEL:0952-37-7385(内視鏡予約専用)

時期によっては検査が混み合い1~2か月待ちになることもあります。ご予約はお早めに。

急を要する症状がある方は、診察後に予約外での検査に対応することもありますので、まずは受診ください。

急を要する症状がある方は、診察後に予約外での検査に対応することもありますので、まずは受診ください。

予約の前に(日程をお決めいただく際の注意事項)

検査日は丸一日予定が入っていない日にしましょう。

- 急患等により、検査時間が大幅にずれ込む場合があります。

- 検査薬等の影響で、検査前後に体調不良をきたす場合がございます。

- 組織生検をした場合は、検査当日の刺激物の摂取&激しい運動は控えていただきます。

Q&A

- 検査前の食事は?

-

- 午前(~12時)検査の方

前日21時まで食事が可能です。お茶・お水のみ、検査の1時間前まで飲用できます。当日のお薬は、検査の3時間前までに服用ください。 - 午後(13時~)検査の方

当日朝6時までに食パン1枚(耳なし)のみ摂取可能です。お茶・お水のみ検査の1時間前まで飲用できます。当日のお薬は、検査の3時間前までに服用ください。

- 午前(~12時)検査の方

- 検査当日(受付から会計までの)所要時間は?

- 3~4時間程度(約半日)

当院では鎮静剤を使用しますので、検査後1時間程度ベッドで休んでいただきます。

急患対応等で、予約時間より検査開始が遅れる場合があります。

※検査自体の時間(内視鏡挿入~抜去まで)は、10分程度です。

- 帰宅後はすぐに仕事ができますか?

- 検査後数時間はゆっくり過ごす事をおすすめします。その後、気分不良等なければ、激しい運動などを除き体調に留意しながらお仕事をすることは差し支えありません。

ただし、当院では鎮痛剤・鎮静剤を使用しており、稀に検査後の気分不良を生じる方がいますので、検査当日は仕事に限らず何も予定を入れない事をおすすめしています。

- 検査後の(食事・行動)制限はありますか?

-

- 食事

・組織生検をしていない方

喉の違和感(咽頭麻酔)がとれたら飲食可能です。

・組織生検をされた方

喉の違和感(咽頭麻酔)がとれたら飲水可能です。

食事は検査後2時間からとし、検査当日は刺激物(辛い物・味が濃い物・酸味が強い物等)、アルコールの摂取を控えてください。 - 行動

・鎮静剤・鎮痛剤を使用した方は、検査当日のお車等の運転は極力ご遠慮ください。また、検査後の気分不良を予防するため、検査後数時間はゆっくりとお過ごしください。

・組織検査(生検)をした方は当日の運動を控えてください。

- 食事

- 検査後に具合が悪い時、どうすればいいですか?

-

稀に、検査後気分不良(吐気やめまい)、腹痛・腹部膨満感、喉の違和感、が生じる可能性があります。具合が悪い時はお気軽にお声かけください。スタッフ見守りの中休んでもらい、必要時には適切な処置を行います。

- 気分不良(吐気、めまい等)

数時間程度横になって休むことで自然に改善する事がほとんどです。検査後急に動き回らずゆっくり過ごすこと消化のいい食事から始めること、で予防できる可能性があります。 - 腹痛・腹部膨満感

げっぷやおならで自然と胃の空気が排出されることで改善します。つらい時は、上体を少し起こして楽な姿勢で数時間休みます。 - 喉の違和感

軽い違和感は、数時間程度で自然に消失します。ひどい時は喉の炎症止め等の処方を行うことがあります。

- 気分不良(吐気、めまい等)

- 検査は口からですか?鼻からですか?

- 当院では経口(口からの挿入)検査です。

操作性や処置のしやすさ・安全性などから経口内視鏡を採用しています。検査時の苦痛を軽減するため、鎮痛剤・鎮静剤使用を導入しています。

- 鎮静剤を使えば、完全に眠れますか?

- 多くの方が眠っている間に楽に検査を受けていただいていますが、個人差があります。

当院では、年齢・体格・前回検査時の状況等により鎮静剤の量を決定しています。検査への恐怖心やトラウマがある方は、お気軽にご相談ください。